S'il y a une chose que des décennies de fonctionnement en orbite terrestre basse (LEO) nous ont enseignée, c'est que l'espace est plein de dangers. En plus des éruptions solaires et du rayonnement cosmique, l'un des plus grands dangers provient des débris spatiaux. Alors que les plus gros morceaux de déchets (qui mesurent plus de 10 cm de diamètre) sont certainement une menace, la vraie préoccupation est les plus de 166 millions d'objets dont la taille varie de 1 mm à 1 cm de diamètre.

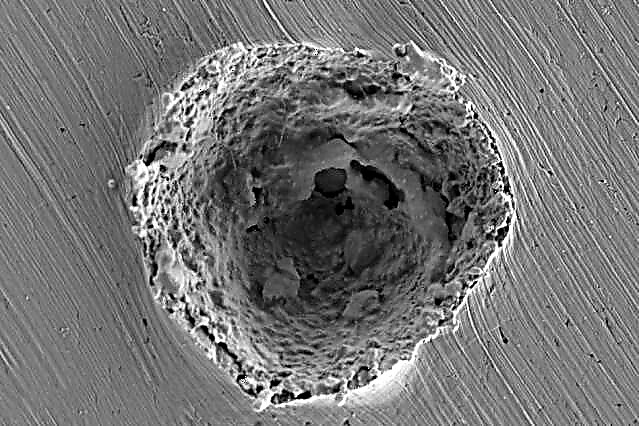

Bien que minuscules, ces éléments indésirables peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 56 000 km / h (34 800 mi / h) et sont impossibles à suivre à l'aide des méthodes actuelles. En raison de leur vitesse, ce qui se passe au moment de l'impact n'a jamais été clairement compris. Cependant, une équipe de recherche du MIT a récemment mené la première imagerie et analyse à grande vitesse détaillées du processus d'impact des microparticules, qui seront utiles lors de l'élaboration de stratégies d'atténuation des débris spatiaux.

Leurs conclusions sont décrites dans un article récemment paru dans la revue Communications Nature. L'étude a été dirigée par Mostafa Hassani-Gangaraj, un associé postdoctoral du Département des sciences et de l'ingénierie des matériaux (DMSE) du MIT. Il était accompagné du professeur Christopher Schuh (chef du département DMSE), ainsi que du chercheur David Veysset et du professeur Keith Nelson de l'Institut des nanotechnologies du soldat du MIT.

Les impacts de microparticules sont utilisés pour une variété d'applications industrielles quotidiennes, allant de l'application de revêtements et de nettoyage de surfaces à la découpe de matériaux et au sablage (où les particules sont accélérées à des vitesses supersoniques). Mais jusqu'à présent, ces processus ont été contrôlés sans une solide compréhension de la physique sous-jacente impliquée.

Pour les besoins de leur étude, Hassani-Gangaraj et son équipe ont cherché à mener la première étude qui examine ce qui arrive aux microparticules et aux surfaces au moment de l'impact. Cela présentait deux défis majeurs: premièrement, les particules impliquées se déplacent à plus d'un kilomètre par seconde (3600 km / h; 2237 mph), ce qui signifie que les événements d'impact se produisent extrêmement rapidement.

Deuxièmement, les particules elles-mêmes sont si minuscules que leur observation nécessite des instruments très sophistiqués. Pour relever ces défis, l'équipe s'est appuyée sur un banc d'essai d'impact de microparticules développé au MIT, qui est capable d'enregistrer des vidéos d'impact jusqu'à 100 millions d'images par seconde. Ils ont ensuite utilisé un faisceau laser pour accélérer les particules d'étain (mesurant environ 10 micromètres de diamètre) jusqu'à des vitesses de 1 km / s.

Un deuxième laser a été utilisé pour éclairer les particules volantes lorsqu'elles ont heurté la surface d'impact - une feuille d'étain. Ils ont découvert que lorsque les particules se déplacent à des vitesses supérieures à un certain seuil, il y a une brève période de fusion au moment de l'impact, ce qui joue un rôle crucial dans l'érosion de la surface. Ils ont ensuite utilisé ces données pour prédire quand les particules rebondiraient, colleraient ou frapperaient le matériau d'une surface et l'affaibliraient.

Dans les applications industrielles, il est largement admis que des vitesses plus élevées conduiront à de meilleurs résultats. Ces nouvelles découvertes contredisent cela, montrant qu'il existe une région à des vitesses plus élevées où la résistance d'un revêtement ou la surface d'un matériau diminue au lieu de s'améliorer. Comme Hassani-Gangaraj l'a expliqué dans un communiqué de presse du MIT, cette étude est importante car elle aidera les scientifiques à prévoir dans quelles conditions l'érosion due aux impacts aura lieu:

«Pour éviter cela, nous devons être en mesure de prédire [la vitesse à laquelle les effets changent]. Nous voulons comprendre les mécanismes et les conditions exactes lorsque ces processus d'érosion peuvent se produire. »

Cette étude pourrait éclairer ce qui se passe dans des situations non contrôlées, comme lorsque des microparticules heurtent des engins spatiaux et des satellites. Compte tenu du problème croissant des débris spatiaux - et du nombre de satellites, d'engins spatiaux et d'habitats spatiaux qui devraient être lancés dans les années à venir - ces informations pourraient jouer un rôle clé dans l'élaboration de stratégies d'atténuation des impacts.

Un autre avantage de cette étude était la modélisation qu'elle permettait. Dans le passé, les scientifiques se sont appuyés sur des analyses post-mortem des tests d'impact, où la surface d'essai a été étudiée après l'impact. Bien que cette méthode ait permis d'évaluer les dommages, elle n'a pas permis de mieux comprendre la dynamique complexe impliquée dans le processus.

En revanche, ce test s'est appuyé sur une imagerie à grande vitesse qui a capturé la fusion de la particule et de la surface au moment même de l'impact. L'équipe a utilisé ces données pour développer un modèle général pour prédire comment les particules d'une taille et d'une vitesse données réagiraient - c'est-à-dire qu'elles rebondiraient sur une surface, y adhéreraient ou l'éroderaient en fondant? Jusqu'à présent, leurs tests se sont appuyés sur des surfaces en métal pur, mais l'équipe espère effectuer d'autres tests en utilisant des alliages et d'autres matériaux.

Ils ont également l'intention de tester les impacts sous divers angles, plutôt que les impacts droits qu'ils ont testés jusqu'à présent. «Nous pouvons étendre cela à toutes les situations où l'érosion est importante», a déclaré David Veysset. L'objectif est de développer «une fonction qui peut nous dire si l'érosion se produira ou non. [Cela pourrait aider les ingénieurs] à concevoir des matériaux pour la protection contre l'érosion, que ce soit dans l'espace ou au sol, partout où ils veulent résister à l'érosion », a-t-il ajouté.

Cette étude et le modèle qui en résulte devraient être très utiles dans les années et les décennies à venir. Il est largement admis que s'il n'est pas contrôlé, le problème des débris spatiaux s'aggravera de façon exponentielle dans un proche avenir. Pour cette raison, la NASA, l'ESA et plusieurs autres agences spatiales poursuivent activement des stratégies d '«atténuation des débris spatiaux» - qui comprennent la réduction de la masse dans les régions à haute densité et la conception d'embarcations avec des technologies de rentrée sûres.

Il existe également plusieurs idées sur la table pour un «retrait actif» à ce stade. Celles-ci vont des lasers spatiaux qui pourraient brûler des débris et des remorqueurs spatiaux magnétiques qui les captureraient à de petits satellites qui pourraient les harponner et les désorbiter ou les pousser dans notre atmosphère (où ils brûleraient) en utilisant des faisceaux de plasma.

Ces stratégies et d'autres seront nécessaires à une époque où l'orbite terrestre basse n'est pas seulement commercialisée, mais également habitée; sans parler de servir de point d'arrêt pour les missions sur la Lune, Mars et plus profondément dans le système solaire. Si les voies spatiales vont être occupées, elles doivent être dégagées!